by Jeongseok Woo (DAA Grade 11)

필경사 [바틀비]는 모비딕의 작가로 유명한 허빈 멜빌이 1853년에 발표한 중편소설이다. 이 작품의 배경은 19세기 말 미국의 월스트리트로 화자는 변호사지만 주인공은 변호사 밑에서 일하는 바틀비이다. 바틀비는 필경사로 중요문서를 베껴 쓰는 일을 한다. 지금은 복사기나 전산화 때문에 필경사란 직업이 필요가 없지만 19세기에는 중요문서를 여러 부 베껴 쓰는 직업이 필요했고 특히, 변호사 사무실에는 중요 문서가 많아서 업무량이 많았지만 그에 비해 보수는 매우 적었다.

소설의 화자는 뉴욕 맨해튼에서 성공한 60세가량의 변호사로 자신이 지금까지 만난 사람 중 가장 기묘했던 바틀비에 대해 이야기한다. 변호사는 일손이 부족해져서 바틀비를 채용했는데 처음에 바틀비는 문제없이 일을 잘 수행했다. 아니 오히려 아주 성실해서 2~3배의 일을 해주었다. 그러던 어느 날 변호사가 서류를 대조하는 일을 맡기자, 돌연 바틀비는 ‘안 하는 편을 택하겠다’라고 대답하고 변호사는 혼란에 빠진다. 이후로 바틀비는 점점 일을 하지 않았고, 창문 건너편의 벽을 바라보면서 백일몽에 빠지는 일이 잦아졌다. 변호사는 바틀비를 이해하지 못했고, 해고시키거나 설득할 수조차 없어서 결국 바틀비를 남기고 사무실을 옮기기로 결정을 내린다. 그러나 바틀비는 계속 그 건물을 떠나지 않았다. 변호사는 바틀비에게 다른 직업을 알아봐 주겠다는 등 호의를 베풀려고 하지만 바틀비는 그 호의를 거절하고 결국 건물주의 신고로 경찰서에 가게 된다. 자신을 변호하지도 않으며 여윈 바틀비를 보고 안타까웠던 변호사는 바틀비에게 사식을 넣어준다. 며칠 뒤 다시 바틀비를 찾아간 변호사는 충격적인 소식을 듣고 만다. 바틀비가 식사를 거부하고 굶어 죽었다는 소식이었다.

이 소설의 배경이 된 19세기 말 월스트리트는 대표적인 미국의 관료제 사회로 임금만 주어진다면 인간은 얼마든지 노동을 착취할 수 있는 대상이고 쉼 없이 돌아가는 기계와 같은 존재로 취급받았다. 이것을 잘 보여주는 예가 바로 이야기 초반부에 등장하는 니퍼, 터키, 그리고 진저넛으로 니퍼와 터키는 변호사의 또 다른 필경사들이고 진저넛은 어린 사환이다. 물론 니퍼, 터키, 그리고 진저넛은 그들의 본명이 아닌 그들이 먹은 음식에서 이름을 따온 별명이다. 우리가 보통 사람의 이름을 부를 때 친근감을 느낀다는 것을 생각해보면 이는 그 사람들에 대한 친근감의 표현이 아니라, 그저 쓸만한 노동력을 직원이며 부르기 좋으면 그만이라는 특성이 반영된 것이다. 또한, 변호사의 사무실은 큐비클로 나누어져 있고 변호사는 필요할 때만 필경사들을 불러 일을 시킨다. 또한, 사무실의 바깥은 벽이 둘러싸여 있는데 애초에 월 스트리트라는 말 자체가 벽으로 이루어진 길을 뜻한다. 작가가 굳이 월 스트리트를 배경으로 잡은 이유는 자본주의 사회에서 소통의 단절을 보여주고 싶었기 때문이라고 생각한다. 또한, 바틀비는 필경사로 일하기 전에 수취인 불명 우편을 처리하는 사무실에서 일을 했는데 이 수취인 불명 우편은 받는 사람이 거부를 해야 수취인 불명으로 처리가 되는 것이기 때문에 다시 한번 소통의 단절을 보여준다. 하지만 그 우편은 누군가에게는 희망이었을지도 모른다. 그 희망은 사랑 고백일 수도 있고 사면 편지일 수도 있고 가난에서 구해줄 돈을 요청하는 편지일 수도 있다. 하지만 많은 사람들의 희망이 담긴 편지는 결국 전해지지 않았고 바틀비는 그 희망을 처리라는 이유로 불태웠다. 그리고 그는 필요에 의해 해고당하였다.

바틀비는 결국 굶어 죽었다. 그리고 그의 죽음 앞에 진심으로 가슴 아파하고 슬퍼하는 사람들도 없었다. 하지만 비참한 끝을 맞이했다고 하더라도 그의 죽음은 결코 헛된 죽음이 되지는 않았다. 처음에 화자인 변호사는 자신을 평범하고 무엇보다 화를 낸 적이 거의 없는 사람으로 묘사한다. 하지만 바틀비를 만나고 보여주는 그의 말과 행동은 점차 달라진다. 바틀비의 거부에 변호사는 당혹스러워하고 화를 내기 시작한다. 돈을 받고 일하는 직원이 감히 돈을 주는 고용주의 뜻을 거부하는 것은 상상조차 하지 못할 일이라고 생각했기 때문이다.

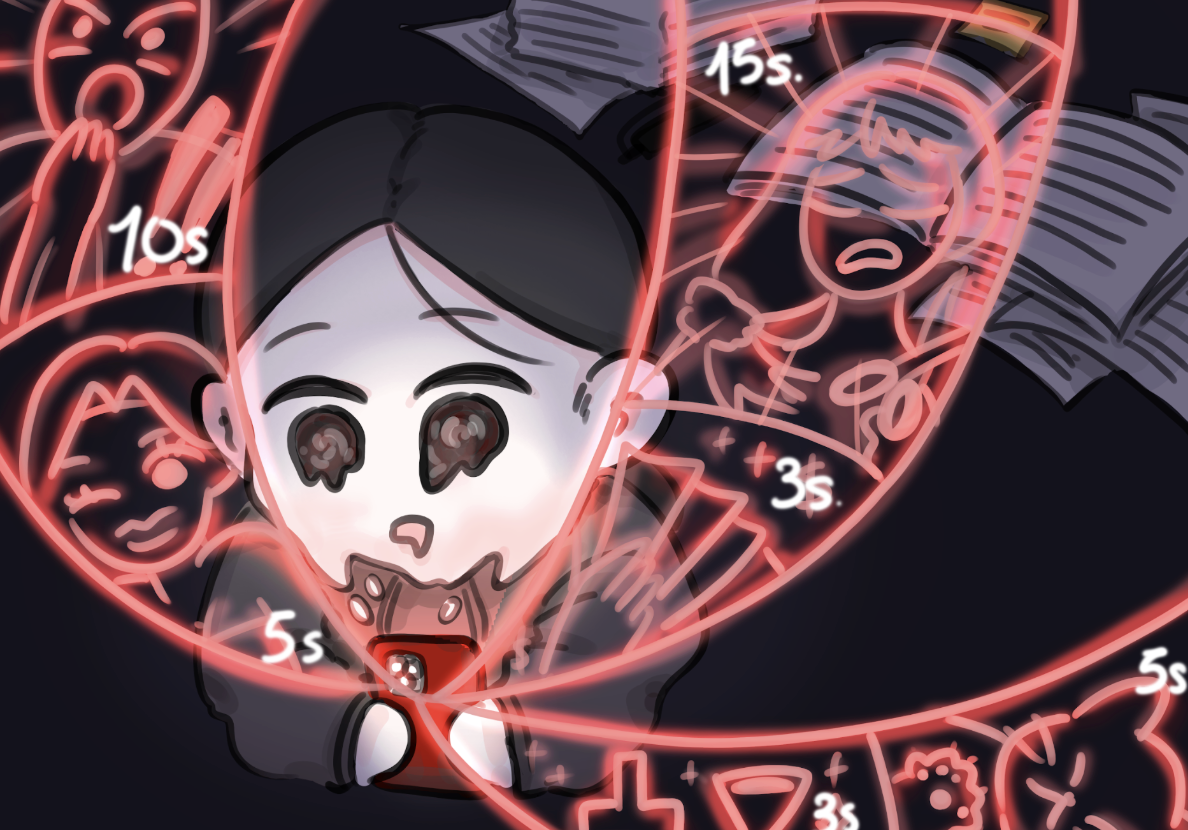

바틀비는 이 소설 속에서 “I would prefer not to”라는 표현을 반복적으로 사용한다. 이 표현은 일을 못하겠다고 말하지 않는다. 하지 않겠다고 결심을 하지도 않는다. 그렇다고 일하는 것을 부정하지 않는다. 그는 그저 일하지 않는 것을 긍정한다. 이런 바틀비의 행동을 보고 누군가는 급변하는 사회에 적응하지 못한 고독한 소시민이라고 판단할 수 있겠지만 그는 일이라는 개념을 창조한 인간이 일에 끌려다니는 자본주의 모순에 끝까지 항거한 영웅이라고도 볼 수 있다. 고용주인 변호사가 시키는 일을 스스로 ‘선택’하여 하지 않기로 결정한 바틀비의 모습을 통해 존재에 대한 의미와 소외된 사회의 모순을 극복할 방안을 찾을 수 있게 된다. 또한, 결말에 이르러 변호사는 바틀비의 고독과 인간성에 공감대를 느끼고 그의 언어에 전염된다. 변호사는 자본주의 세계의 혜택을 누리는 대표주자로 물질을 중요시 여기며 살다가 그를 통해 세상의 다른 면은 보게 된 것이 아닐까. 그렇다면 바틀비의 비참한 죽음은 변호사의 마음을 움직였고, 자본주의 사회의 모순에 대해 생각하게 했으니 헛된 죽음은 아니었을 것이다.

어쩌면 이 소설을 통해 허민 멜빌은 자신의 삶을 이야기하고 싶었을지도 모른다. 그는 어린 시절에 부친이 파산했고 기울어진 집안을 다시 세우기 위해 배를 타며 불행한 생활을 보냈다. 생전에 그 누구에게도 인정받지 못한 바틀비만큼이나 불행한 삶을 살았다. 마지막에 변호사는 “아, 바틀비여! 아, 인류여!”라며 바틀비에게 장엄한 찬사를 보냄과 동시에 그의 삶을 동정하고 인정한다. 우리는 바틀비의 의욕 없고 고독한 삶에서 자본주의 세계에서의 우리 자신을 발견한다. 우리나라도 1960년대 전태일의 죽음을 시작으로 노동환경이 좋아졌지만 여전히 일터에서 기계취급을 받으며 허무한 죽음을 맞이하는 노동자들이 있다. 하지만 이에 굴복하지 않고, 부당하고 열악한 환경을 바꾸기 위해 노력하는 사람들이 있다. 우리도 이 가혹한 삶에서 바틀비처럼 망가지지 않고 누군가에게 인정받기를 원하고 있으며 이는 바틀비가 보여준 ‘저항’ 정신에서 시작된다.