< 일러스트 OpenAI의 DALL·E 제공 >

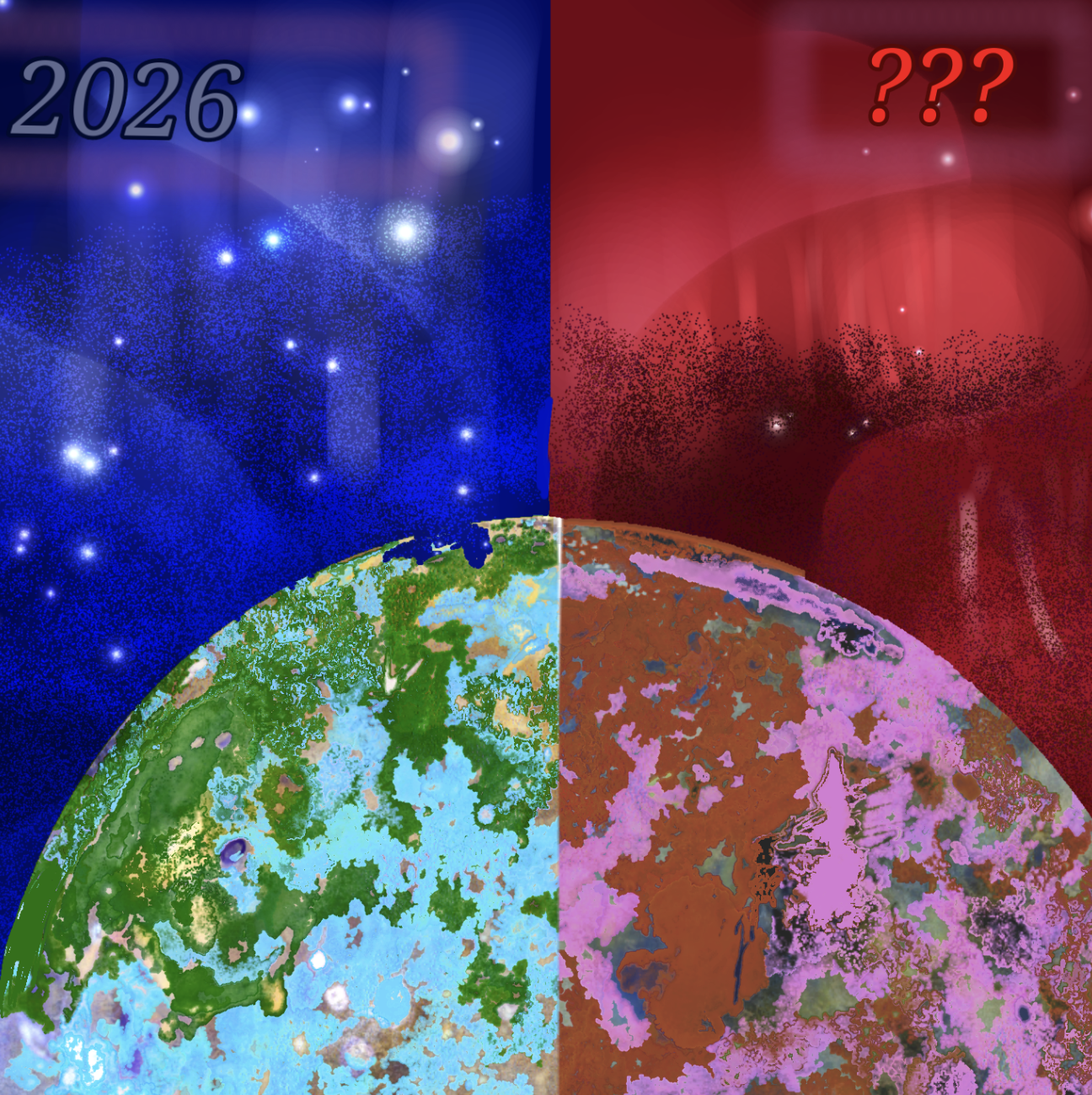

[객원 에디터 9기 / 우성훈 기자 ] 사람의 성격, 지능, 성향 같은 것은 태어날 때부터 정해지는 걸까? 아니면 자라온 환경에 따라 달라지는 걸까? 이 질문은 오래전부터 심리학자와 과학자들이 관심을 가져온 주제다. 이를 알아보기 위한 대표적인 방법이 바로 쌍둥이 연구인데, 특히 일란성쌍둥이는 같은 유전자를 타고나기 때문에, 서로 다른 환경에서 자랐을 때 어떤 차이가 생기는지를 비교하는 데 매우 좋은 사례가 된다.

최근, 한국과 미국에서 각각 자란 일란성쌍둥이 사례가 세간의 주목을 받았다. 두 사람은 1974년 서울에서 태어났지만, 어린 시절 사고로 떨어지게 됐다. 한 명은 한국에서, 다른 한 명은 미국으로 입양되며 전혀 다른 환경에서 성장하게 된 것이다. 40년이 지나 DNA 검사를 통해 서로의 존재를 확인했고, 이후 두 사람은 행동유전학 연구에 참여하게 됐다. 이처럼 오랜 시간 다른 환경에서 살아온 일란성쌍둥이는 흔하지 않기 때문에, 과학자들은 이 사례에 큰 관심을 가졌다.

연구팀은 두 사람의 지능지수(IQ), 성격, 가치관, 정신 건강 등을 조사했다. 특히 눈에 띈 것은 지능지수 차이였다. 보통 일란성쌍둥이는 IQ가 비슷하게 나오는 경우가 많지만, 이 쌍둥이들은 16점이나 차이가 났다. 한국에서 자란 쌍둥이의 점수가 더 높았는데, 연구진은 이를 교육 환경과 사회 분위기의 차이 때문일 가능성이 크다고 설명했다. 한국은 어릴 때부터 공부 경쟁이 치열한 반면, 미국 중서부 지역은 상대적으로 학업에 대한 스트레스가 덜했던 것으로 보인다.

하지만 성격을 분석했을 때는 놀랍게도 두 사람이 상당히 비슷했다. 외향적인 성향, 성실함, 감정 조절 능력 같은 부분에서 거의 같은 성향을 보였다. 이는 성격이 유전적인 영향을 많이 받는다는 기존 연구 결과와도 일치한다. 실제로 여러 쌍둥이 연구에서 성격은 절반 이상이 유전적으로 결정된다고 알려져 있다. 즉, 환경이 다르더라도 타고난 성격은 쉽게 바뀌지 않는다는 것이다.

정신 건강 부분에서는 차이가 좀 더 뚜렷하게 나타났다. 미국에서 자란 쌍둥이가 우울감과 외상 후 스트레스 장애(PTSD)를 경험한 비율이 높았다. 이 결과는 자라온 환경과 주변 사람들의 지지 여부가 정신 건강에 얼마나 큰 영향을 주는지를 보여준다. 같은 성격을 타고났더라도, 어떤 경험을 하느냐에 따라 정서 상태가 달라질 수 있다는 것이다.

최근에는 과학 기술이 발달하면서, 일란성쌍둥이조차 100% 같은 유전자를 갖고 있지 않다는 사실도 밝혀졌다. 태아 때 세포가 나뉘는 과정에서 아주 작은 유전자 변화가 생기기 때문인데, 이런 차이가 뇌 발달이나 면역력, 성격에 조금씩 영향을 줄 수 있다고 한다. 이 때문에 쌍둥이 연구는 이제 유전자 하나하나까지 들여다보며 훨씬 정교하게 이뤄지고 있다.

또한 최신 뇌영상 촬영 기술을 활용해, 같은 유전자를 가진 사람이 서로 다른 환경에서 어떤 경험을 하며 뇌 구조나 기능이 어떻게 달라지는지도 연구하고 있다. 실제로 미국의 한 연구팀은 100쌍의 일란성쌍둥이를 조사해, 어릴 때 다양한 자극과 교육을 받은 사람이 특정 뇌 부위의 발달이 더 활발하다는 사실을 밝혀냈다. 이처럼 뇌의 구조와 기능은 환경에 영향을 많이 받는 부분임을 보여준다.

이번 한국-미국 쌍둥이 사례는 단순한 흥밋거리를 넘어, 인간의 성격과 능력이 어떻게 만들어지는지에 대한 중요한 단서를 제공했다. 특히 지능과 정신 건강은 환경의 영향을 많이 받고, 성격은 유전적인 영향을 많이 받는다는 사실이 다시 한번 확인됐다. 이렇게 한 쌍의 쌍둥이를 통해도 과학자들은 사람의 발달 과정을 더 깊이 이해할 수 있다.

이 연구 결과는 앞으로 교육이나 복지 정책을 수립할 때도 참고할 수 있다. 같은 능력을 가진 아이라도 어떤 환경을 경험하느냐에 따라 성장의 방향이 달라질 수 있기 때문이다. 또 정신 건강 문제를 예방하거나 치료할 때도, 유전적인 요인뿐 아니라 그 사람이 자란 환경과 경험을 함께 살펴보는 것이 중요하다는 사실을 시사한다.