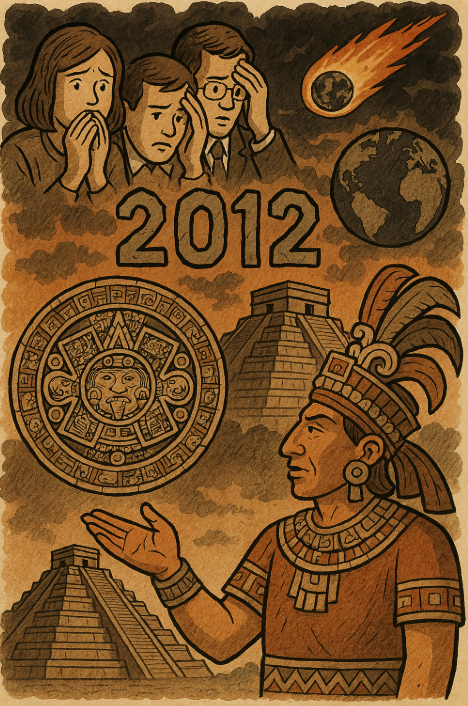

< 일러스트 OpenAI의 DALL·E 제공 >

[위즈덤 아고라 / 곽윤우 오피니언 투고] 2012년, 전 세계 수많은 이들이 ‘지구 종말’을 두려워했다. 그해가 고대 마야 문명의 달력에서 한 주기가 끝나는 시점이라는 점이 알려지면서, 일부에서는 대규모 자연재해나 문명의 붕괴를 예언하기도 했다. 인터넷과 미디어는 각종 음모론과 가설로 넘쳐났고, 실제로 ‘2012’라는 제목의 할리우드 영화까지 개봉되며 이 논란은 절정에 달했다. 우주여행을 가고, 인간의 유전자 조작까지 가능한 현대 인류는 왜 종말론을 믿었던 것일까? 이는 마야문명이 고도로 발달된 문명이었다는 것을 보여주는 사례이다.

마야 문명은 A.D. 1세기경 과테말라에서 시작되어 멕시코 유카탄 반도의 치첸이트사를 중심으로 5세기경에 전성기를 누렸다. 마야 문명을 가장 돋보이게 하는 것 중 하나는 바로 그들의 숫자의 개념이다. 그들은 20진법을 사용했고, 피라미드를 건설하기 위해 바퀴도 만들었다. 또한, 20은 마야어로 위날, 즉 한 달을 의미하지만 사람이라는 뜻도 포함하고 있다. 이에 덧붙여, 마야인들은 0의 개념을 알고 있었는데, 이는 인도나 아라비아보다 빠른 것이었다. 이들은 숫자 0과 20진법을 결합해 높은 단위의 숫자도 계산하고 표기할 수 있었으며, 그로 인해 고유 달력체계 안에 있는 매우 긴 시간도 쉽게 계산할 수 있었다. 더욱 놀라운 것은, 바로 고도의 수학체계는 정교한 천체 관측으로 이어지게 되며, 이를 바탕으로 천문학적 예측도 가능하게 했다. 예를 들어, 마야인들은 금성의 주기, 달의 궤도 등을 매우 정확하게 측정했고, 이는 현재 천문학 관측 자료와 비교해도 큰 차이가 없다. 게다가, 마야 문명의 물부족 문제를 해결하기 위해 티칼은 정교한 건축을 이용해 물문제를 해결했다. 티칼의 건축가들은 도시 중심 광장을 일부러 약 0.8도 높게 지었고, 빗물은 자연스럽게 저수지로 흘러들어 갈 수 있었다.

마야 문명에 대한 종말론적 해석은 현대의 창작물이나 뉴에이지 철학에서 비롯된 것이다. 마야의 2012년 종말론의 시작은 마야 피라미드 중 라 코로나라는 지역의 돌이었다. 이곳에서 마야 역사상 가장 긴 마야 문장이 피라미드 계단에서 발견되었으며, 12개의 돌에 쓰인 문장에는 전쟁에서 패한 왕의 행적과 날짜가 기록되어 있다. 그런데, 돌에 새겨진 마지막 문장에서 13박툰의 종료, 즉 종말론의 근거가 되는 문구가 발견된 것이다. 박툰은 마야에서 한 주기로 알려져 있으며, 1 박툰은 400년에 해당한다. 마야의 달력이 시작된 때가 기원전 3113년임으로 13박툰이 종료되는 시점은 정확히 2012년 12월 21일이 되는 것이다. 마야 종말론의 진원지인 또르뚜게로 비석의 마지막 부분에는 13 박툰 4아하우 3깐낀 바로 2012년 12월 21일을 가리키고 있다. 그리고 바로 다음 문장에는 13박툰의 날에 볼론 욕테가 내려온다고 해석하는 사람들이 많았다. 즉 파괴의 신이 마지막 날에 세계를 멸망시킨다는 것이다. 또한, 독일 드레스덴의 섹슨 주립 도서관의 특수 보관실에는 길이가 4미터에 달하는 거대한 마야 문서인 드레스덴 코덱스가 존재한다. 드레스덴 코덱스는 전 세계 남아있는 3권의 고대 마야 문서 중 하나이며, 이를 통해 고대 마야인들의 앞선 천문학 지식을 엿볼 수 있다. 특히 상세하게 기록된 달의 궤도와 금성의 주기는 현재 관측 장비로 측정된 수치와 비교해도 거의 차이가 없다. 종말론자들이 주목하는 드레스덴 코덱스의 마지막 장에는 악어처럼 생긴 동물에 입에서 물기둥이 아래로 길게 뻗어내려오고 있다. 그들은 이 물기둥을 하늘에서 내리는 폭으로 해석해 13박툰이 끝나는 날에 대규모 홍수로 인해 인류가 멸망한다는 이야기로 해석했던 것이다. 그러나 이는 자연 현상이나 천체 주기의 상징일 가능성이 높다. 마야 연구의 권위자인 니콜라이 그루베 박사는 “13박툰은 끝이 아니라 순환의 개념”이라며, 고대 마야 문헌 중 종말을 예언한 문서는 단 하나도 없다고 단언한다.

13박툰의 종료는 아마도 한 시대에서 다른 시대로 변화 즉 하나의 박툰에서 다음 박툰이 시작된다는 의미였을 것이다. 13박툰이 세계 종말의 뜻이 아니라는 결정적인 증거는 티칼의 한 사원에 있다. 칼놈트 발람 왕의 비석 앞면에는 394년 길이의 박툰보다 더 큰 주기가 새겨져 있다. 가장 큰 단위인 킨칠툰은 무려 8천 박툰에 해당한다. 마야인들은 새로운 주기가 찾아올 때마다 축제를 열며, 짧게는 20일 길게는 20년에서 400년까지 수많은 주기를 기억하고 기념한다. 이만큼 마야인들에게 시간에 개념이라는 것이 얼마나 중요한지 찾아볼 수 있다. 대부분 농사를 지었던 마야인들은 불확실한 미래를 가장 두려워했고, 매년 같은 시점에 파종과 추수를 하는 것이 중요했을 것이다. 끊임없이 변화를 추구하는 우리 현대인과 달리 그들은 반복되는 자연의 주기에 순종하며 살았다. 논적인 시간 개념을 지니고 있던 마야인들에게 13박툰도 하나의 주기일 뿐인 것이다. 또한, 마야인들은 쿠쿨칸이라는 뱀처럼 생긴 금성의 신 중 하나를 믿었는데, 마야인들은 금성의 위치로 기와 우기를 구분했는데 금성의 정확한 주기 측정은 한해의 수확을 결정지었다. 이러한 금성의 주기를 토대로 만들어진 달력이 바로 촐킨이다. 촐킨은 마야의 260일 달력으로 13일의 날짜와 20달로 구성되어 있다. 촐킨은 마야인들의 실생활에 매우 유용하게 쓰였는데, 특히 옥수수 재배를 위해서는 정확한 날짜 측정이 필요했는데, 옥수수 씨를 뿌리고 추수하기까지 정확히 260일이 걸린다. 촐킨 달력의 여덟 번째 날은 옥수수가 수호신으로 풍요를 상징하기도 했다. 마야인들에게 옥수수는 신성한 존재로, 그들은 옥수수에서 사람이 창조되었다고 믿기까지 했다. 또한, 촐킨 달력이 260일이라는 기간은 임신주기와도 일치한다. 그들은 이로써 정확한 출산시기도 예측할 수 있었던 것이다. 260일 달력은 자연의 시간에 맞게 제작된 매우 실용적인 달력이라고 할 수 있는 것이다.

마야의 달력은 정치적 목적으로도 사용되었던 것으로 보인다. 마야 사회에서는 왕만이 정확한 시간을 알 수 있었고, 긴 달력을 사유할 권한을 가졌다. 제사장은 정확한 천체 관측과 날짜 계산으로 왕의 달력이 틀리지 않도록 도왔으며, 왕의 공간인 피라미드는 그 자체로 달력이었다. 멕시코 치첸이차의 ‘엘 카스티오’ 피라미드의 한 면에 있는 계단수는 91개, 4면의 모든 계단수를 합치고 정상의 재단을 더하면 총 365라는 숫자가 나온다. 바로 1년의 날 수와 같은 것이다. 그리고 이런 피라미드를 오를 수 있는 것은 오직 왕만의 특권이었다. 하루하루를 상징하는 피라미드 계단을 하나씩 오름으로써 왕은 자신만이 시간의 지배자임을 백성들의 머리에 각인시킬 수 있었을 것이다. 특히, 박툰이나 킨칠툰과 같은 긴 달력은 복잡한 계산법으로 왕만이 제작할 수 있었으며, 이는 전쟁의 시기와 미래를 예견하는 등 왕권강화의 수단이 되었다. 이렇듯 마야인들에게 시간은 직선이 아닌 순환이었다. 매년 같은 시점에 파종과 수확을 반복하며, 주기의 변화를 기념하고 축제를 열었다. 이들은 하늘, 땅, 물을 연결하는 생명의 나무 ‘세이박’과, 세노테라는 지하수를 통해 신과 연결된다고 믿었다.

마야 문명의 수학적, 그리고 천문학적 계산과 지식이 가장 매력적으로 다가온다. 그들의 정교한 건축, 달력 그리고 피라미드 등은 모두 그들의 천문학과 수학적 지식에서 자라났다고 생각한다. 가장 놀라운 것은 그들이 정확한 계산을 바탕으로 죽고 난 이후의 달력까지 사용했다는 점이다. 마야인들의 달력은 그저 시간을 세는 도구가 아니었다. 그것은 자연을 이해하고, 농경을 준비하며, 인간과 신을 연결하는 수단이었다. 그들에게 시간은 신성하고, 반복되며, 의미를 지닌 존재였다. 우리도 마야인들처럼 시간에 의미를 부여하고, 그 흐름에 존중을 보이는 태도가 오늘날 우리에게도 필요하지 않을까?